1月7日は七草がゆの日!奈良県の伝統と味を堪能しよう

CT 日常時事ネタ

あけましておめでとうございます

旧年中は大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、長い長い奇跡の9連休が明け、今日から仕事始めの方が多いかと思いますが、年末年始はゆっくり休めたでしょうか。

巷ではインフルエンザが大流行していますが、このお休みの間も家族内で「インフルエンザのリレー」なんて方もいらっしゃったのでは・・・

うちもとりあえず年内は逃げ切ったように見えたのですが、今日からは再び油断できない日々の始まりです。

でも皆さん、年末年始の御馳走で疲れた胃腸を休め、今まさに目前にある敵、インフルエンザを始めとしたあらゆる病に打ち勝つための祈願として、ぴったりの食べ物があることをご存じですか?

・・・・そう、

七草がゆ

です。

明日、1月7日に食べる「七草がゆ」は、全国的に親しまれている日本の伝統的な食文化ですが、奈良県では特に独自の歴史や文化が息づいています。

今日は、奈良県の七草がゆの特徴やその魅力をご紹介します。

七草がゆとは?

七草がゆは、春の七草を刻んで入れたおかゆのことです。

1月7日の朝に食べることで、一年の無病息災を祈ります。

この習慣は平安時代から始まり、奈良時代に中国から伝わった「人日の節句」がその起源とされています。

皆さんは「春の七草」を全部言えますか?

- セリ

- ナズナ

- ゴギョウ

- ハコベラ

- ホトケノザ

- スズナ(カブ)

- スズシロ(ダイコン)

これぞ七草!

五・七・五・七・七 と短歌のようなリズムで、子どものころに覚えましたが、いまだに覚えていました。

七草は、早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うといわれました。

古くはまな板の上で、草をトントン叩いて刻むその回数も決められていたとか。

最近では七草をセットした商品が、多くの八百屋など小売店にて販売されるほか、フリーズドライの七草や、お茶漬け用のふりかけなんかもあり、自宅で手軽に七草がゆを楽しむことができます。

奈良の七草がゆの特徴

奈良県では、豊かな自然に恵まれていることから、地元で採れる新鮮な七草がふんだんに使われます。

また、奈良らしさを感じさせる要素として、地元の食材や伝統的な調味料が加えられることがあります。

奈良漬を添えて

奈良の家庭では、七草がゆに奈良漬を添えることが一般的です。

七草がゆの淡い味わいに、奈良漬のほのかな甘みと香りが絶妙にマッチします。

山添村北野のお味噌味

ナズナ、お餅、小松菜を入れ、味噌で味付け。具の餅は取り出し、黄粉をつけていただきます。勤りゅうさん(皇族)が6日にナズナ摘みされるのを憚り、5日に菜を積むのが習わしです。

御杖村の鏡餅入り

煮干しで出汁をとり味噌で味を整えるおじやです。具材は手に入る七草と鏡餅です。

吉野の葛入り

吉野地方では、七草がゆに葛を少し加えてとろみをつけることもあります。

体を温める効果があり、寒い冬の朝にぴったりです。

奈良で七草がゆを楽しむスポット

また、自宅で七草がゆを楽しむのも素敵ですが、奈良ならではの特別なスポットで味わってみるのはいかがでしょうか?

春日大社の七草粥奉仕

毎年1月7日、春日大社では「七草粥奉仕」が行われ、訪れた参拝者に七草がゆが振る舞われます。荘厳な雰囲気の中でいただく七草がゆは格別です。

東大寺周辺の食堂

奈良市内の食堂やカフェでも、この時期限定で七草がゆを提供しているお店があります。観光がてら立ち寄るのもおすすめです。

まとめ

奈良県の七草がゆは、古都ならではの歴史や地域の特色が詰まった一皿です。

一年の健康を祈りながら、自然の恵みを感じることができる伝統行事を、ぜひ奈良で体験してみてはいかがでしょうか?

みなさんも、今年の七草がゆを楽しみながら、健康で素晴らしい一年をお迎えください!

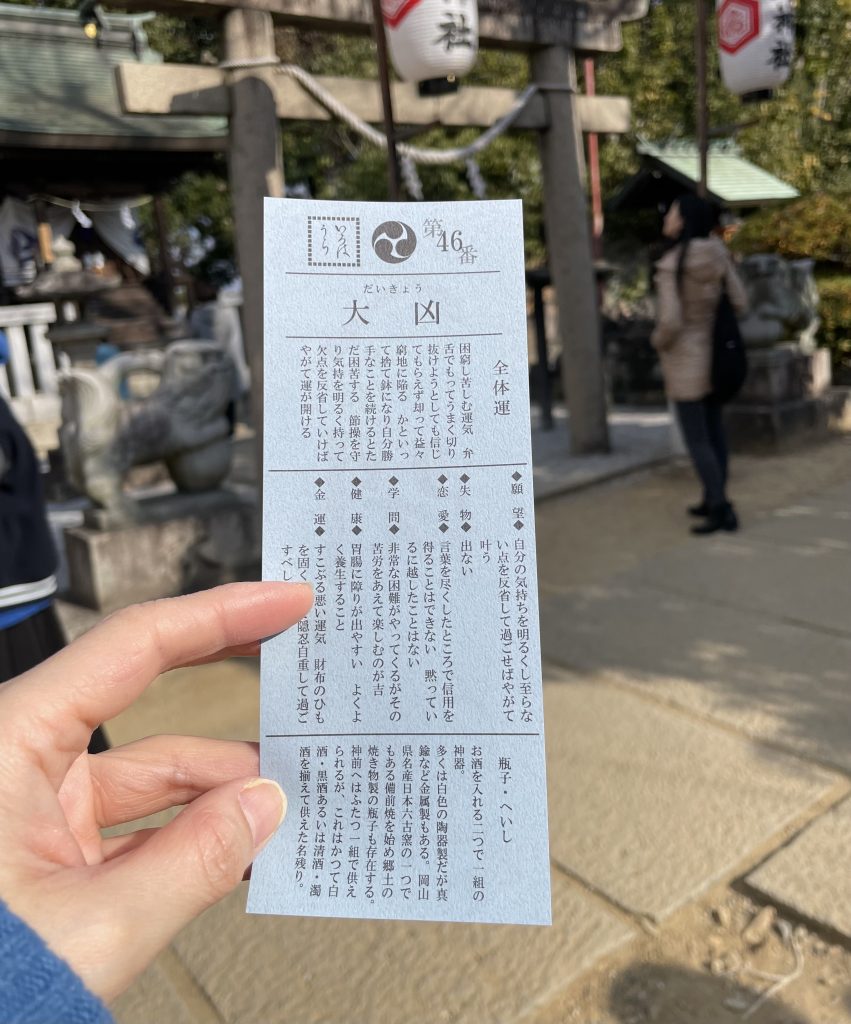

編者追記:私、人生で初めておみくじで大凶を引きまして、そこにも「胃腸を大切に(意訳)」と書いてありました。私にこそピッタリな七草がゆ!